本文

コラム10 江戸時代の都城の町(唐人町)

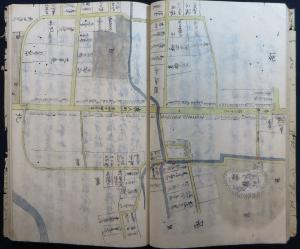

唐人町は、宮丸堀にかかる円通庵(えんづあん)橋から前田の下までの間(現在の都城市中町)に位置していました。天正(1573~92)の末年、北郷時久の時代に安永諏訪馬場(現在の都城市庄内町)へ置いたのが起源とされています。

豊臣秀吉による文禄検地の後に都城領主である北郷氏が祁答院(現在の鹿児島県さつま町)へ移動するのに伴って唐人町も同地へ移転しました。そして、島津家の内乱である庄内の乱後、慶長5年(1600)に北郷氏が都城に復帰すると、下長飯村と宮丸村の境へ移動し、元和の一国一城令(1615)の後に領主館を建設するのに伴って、唐人町の場所は領主館敷地内へと移動し、近世唐人町の場所が確定したのです。このように、領主の居所が移動すると共に唐人町も移動していることが確認できます。以後、唐人町は本町と並んで都城の町場の中心となりました。

唐人町はその名のとおり、唐(中国)から渡来した人々が居住していました。それは、正保(1644~48)の頃、明末の乱を避けて内之浦に入港した広東省潮州の船の乗組員たちを唐人町に召し寄せたことによると伝えられます。

しかし、寛永12年(1635)に、外国船の入港・貿易を長崎・平戸に限るという幕令がすでに出されていることから、この由来については疑問が残ります。「正保の頃」を、それに近い寛永年間頃のことと理解すると歴史的事実と符合します。そのときの唐人が、何欽吉(かきんきつ)・天水二官・江夏生官・清水新老・汾陽青音という人たちでした。彼らの子孫は、都城の産業の中心人物として活躍することになります。